不日流行音樂會

繼2008-09年度的「熱鹿回家」展覽後,新聞與傳播學院於2009-10學年推出全新「不日流行」展覽及音樂會。頭炮的「不日流行」音樂會已於10月10日,在新亞書院圓形廣場圓滿舉行。多位獨立音樂人,連同潘廸華,為觀眾送上精彩的演出。at17 的林二汶則與觀眾分享她在音樂旅途上的經歷。音樂會吸引超過200名中大及不同中學的學生欣賞。

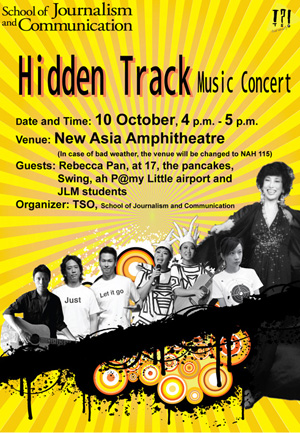

日期:10月10日,下午4時至5時

地點:香港中文大學新亞書院圓形廣場(如遇天雨場地改為新亞書院人文館115室)

嘉賓:潘廸華、at 17、the pancakes、Swing、Ketchup、ah P@my Little airport及新傳學生

主辦:TSO,香港中文大學新聞與傳播學院

不日流行

流行是甚麼?最粗淺的解說,是指那些在某個特定時空廣受歡迎的人和物事。然而,不管是曇花一現的風尚,還是歷久常新的激情,誰也說不準何人何事會忽然流行,又會流行多久?「不日流行」,是所有踏上舞台的歌者和樂人的期盼。

在香港,有一群音樂人默默耕耘,要在大家熟知的旋律以外,創作不一樣的音樂。當我們聽見他們的聲音,知道那是不同於「主流」的音樂,為了區分,於是有了「地下音樂」、「另類音樂」、「獨立音樂人」等等不同的說法。在這些標籤下,我們有時忘了,樂人創作音樂,總是為了尋得知音。知音難求,即使是好音樂,也不一定被接受及認同,執意走上一條不一樣的路,難免百般滋味在心頭。

幸好,他們知道路上不僅有其他信念相近的伙伴,還有一個比他們更早出發的先行者。

1949年,對很多人來說,是命運逆轉的一年。這一年,一個名為潘宛卿的少女自上海南來香港,因緣際會,改名潘迪華,參與了香港樂壇的發展,見證了不同年代流行曲的興衰。在中西文化相遇的十字路口,她堅持演繹和創作有香港特色的音樂,60年後的今天,自言從沒大紅大紫的她,回顧她走過的音樂旅程,驀然驚覺:「我是香港最早的獨立音樂人!」

2009年,潘迪華與七隊香港獨立音樂人合作,重新演繹她的音樂。兩代獨立音樂人,拋下主流與另類、前輩與後進、流行不流行的包袱,開懷共唱,為香港樂壇,開一個華麗的派對。

《不日流行》展覽

日期:2009年9月至2010年7月

地點:「第四走廊」 (新亞書院人文館四樓及錢穆圖書館三樓)

主辦:「第四走廊」, 香港中文大學新聞與傳播學院